Projekt 2025

Infos zur JWP 2025

Nach der erfolgreich abgeschlossenen JWP 2024 liegt unser Fokus auf der JWP 2025.

Die neuesten Informationen gibt es hier auf der Website oder in unserem Newsletter.

Liebe Grüße, das OrgaTeam der Jungen Waldorf Philharmonie.

Die JWP

Die „Junge Waldorf Philharmonie“ ist ein Jugend- und Student*innenenorchester, das sowohl von Studierenden als auch von Schüler*innen geleitet wird. Es ist ein Projektorchester, welches auf der jährlichen Arbeitsphase ein großes Repertoire erarbeitet und damit sowohl in Deutschland als auch im Ausland auf Tournee geht. Man könnte sich keinen schöneren Ort als die Waldorfschule Gutenhalde wünschen, um so eine Probenphase zu gestalten. Idyllisch, gemütlich und ruhig, genau der richtige Ort für eine Woche intensives Arbeiten zusammen mit den phantastischen Musiker*innen und Dozent*innen, die der JWP zur Seite stehen, wie auch unserem Dirigenten Patrick Strub. Dazu gibt es fast jeden Abend ein Programm, das jeden berauscht, doch ohne jeglichen Alkohol, denn das Nicht-Konsumieren von Drogen ist ein Teil von dem, was die JWP so besonders macht.

All dies wird organisiert von dem „OrgaTeam“, welches das Projekt von vorne bis hinten lückenlos durchplant, immer ein Lächeln oder ein großes Lachen auf den Lippen trägt, voller Ideenreichtum ist, immer für eine Überraschung sorgt und jedem zur Seite steht.

Die Entstehung der JWP

Entstanden ist die JWP als „Junge Waldorf Philharmonie Süddeutschland“ im Jahr 2004, gegründet von Sebastian Brüning, einem ehemaligen Schüler der Waldorfschule Gutenhalde. Die Idee war es, ein Orchester zu gestalten, in dem Waldorfschüler*innen einen Ort des Austauschs finden, doch auch dem Wert, den die Waldorfschulen auf Kunst legen, einen Weg an die Öffentlichkeit zu geben. So entstanden ein Orchester, ein ca. 10 köpfiges Orga-Team und ein wundervolles Projekt, das heute nicht mehr wegzudenken ist.

Die Entwicklung der JWP

Im Laufe der Jahre verlor die Junge Waldorf Philharmonie ihr „Süddeutschland“, da sie Schüler*innen aus ganz Deutschland und dem Ausland gewann. Ebenso wurden Tourneen um einen Radius, der bis ins Ausland führt, erweitert.

Auch begeisterte das Orchester Schüler*innen und Student*innen aus staatlichen Schulen und so ist es mittlerweile eine wunderbare Mischung geworden, die zu einem schönen Austausch in jedem Projekt führt.

Im Laufe der letzten 20 Jahre erlebten die JWP tausende Konzertbesucher*innen und sie gab in jedem Projekt zwischen 80 und 100 Schüler*innen wie auch Student*innen die Möglichkeit, dieses Projekt mitzuerleben und Musik auf diesem hohen Niveau zu erarbeiten.

Programm

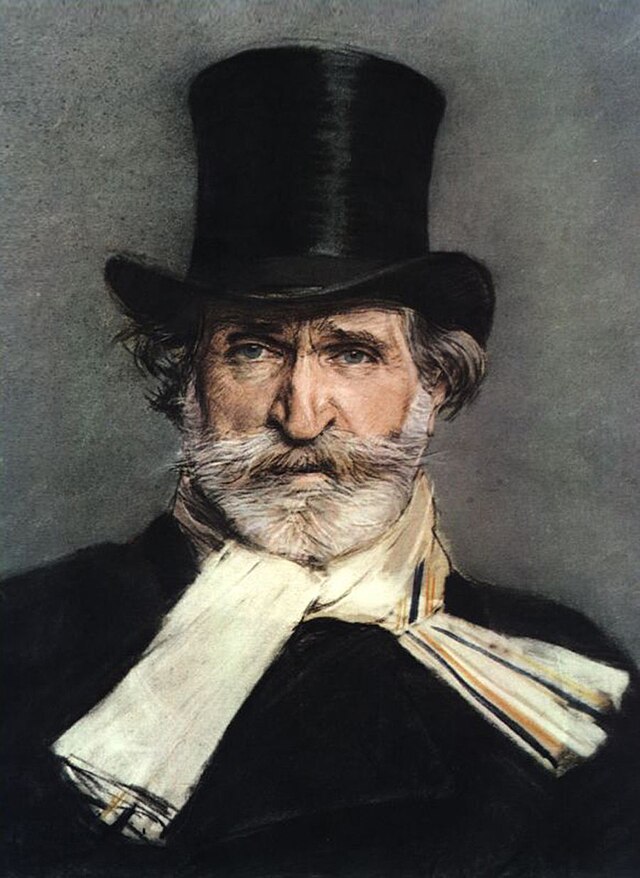

Ouvertüre zur Oper „Nabucco“ in F-Dur von Giuseppe Verdi

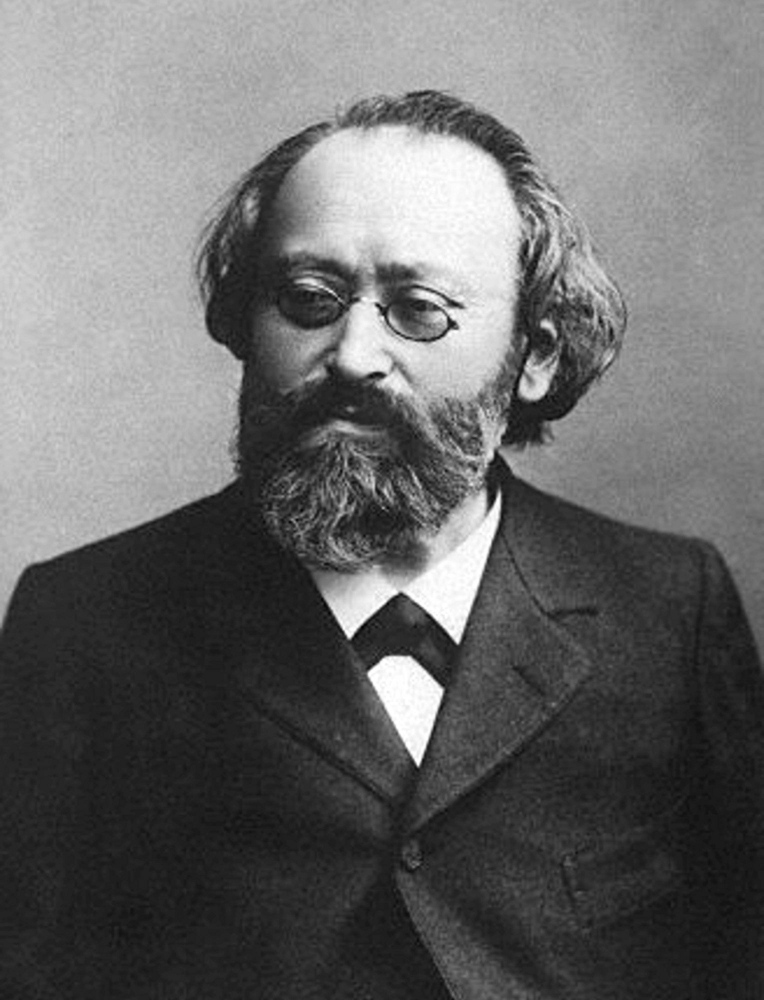

Doppelkonzert für Klarinette und Viola in e-moll op. 88 von Max Bruch

10. Sinfonie in e-Moll op. 93 von Dmitri Schostakowitsch

Ouvertüre zu Nabucco

Guiseppe Verdi

Giuseppe Verdi Giuseppe Verdi wurde am 10. Oktober 1813 in Le Roncole/Busseto, Provinz Parma in Italien geboren. Als Sohn eines Bauers und Gastwirtes wuchs er unter ärmlichen Bedingungen auf, doch sein Vater kaufte dem musikbegeisterten Sohn ein Spinett und ermöglichte es ihm, Musikunterricht bei dem Dorforganisten Baistrocchi zu nehmen. Im Alter von 10 Jahren kam er auf das Gymnasium in Busseto, an dem er von Ferdinando Provesi, dem Direktor der städtischen Musikschule weiter unterrichtet wurde.

In Busseto nahm der Kaufmann und Musikliebhaber Antonio Barezzi den jungen Verdi auf. Später heiratete Verdi auch dessen Tochter und nahm 1836 in Busseto eine Stelle als Kapellmeister und Organist an.

Giuseppe Verdi hat insgesamt über 30 Opern komponiert und ist neben Richard Wagner derjenige, der die Opernkultur des 19. Jahrhunderts am stärksten geprägt hat. Seine erste Oper, „Oberto conte di San Bonifaci“, erlangte an der Mailänder Scala bereits Erfolg, woraufhin er zu drei weiteren Opern verpflichtet wurde. Die erste dieser Opern war ein großer Misserfolg, dazu kam, dass tragischerweise im selben Jahr seine Tochter und seine Frau starben. 1842 jedoch gelang ihm mit „Nabucco“, der zweiten Auftragsarbeit, der Durchbruch. Das verschaffte ihm nicht nur einen Titel als Komponist, sondern auch privates Glück, denn er heiratete später Giuseppina Strepponi, die die Abigaille in der Uraufführung sang. In der großen Entwicklungsphase hin zu seinem eigenen Stil, zog Verdi sich immer wieder auf sein Landgut Sant’Agata bei Roncole zurück. Ab dieser Zeit folgten viele berühmte Opern, wie „Macbeth“, „Rigoletto“, „Il Trovatore“, „La Traviata“, „Don Carlos“ und „Aida“ und 1874 sein großartiges Requiem. Nach einer mehrjährigen Schaffenspause folgten dann noch seine Spätwerke „Otello“ und 1891 „Falstaff“ und die „Quattro pezzi sacri“ (Vier geistliche Stücke), zu welchen auch das Stabat Mater und Te Deum gehören.

1897 starb Verdis zweite Frau, er selbst starb am 27. Januar 1901.

Die Oper „Nabucco“ wurde 1842 an der Mailänder Scala uraufgeführt. Da Verdi vom Misserfolg seiner vorherigen Oper sehr niedergeschlagen war, warf er anfangs nur einen flüchtigen Blick auf das Libretto, wobei ihm die Zeile aus dem Gefangenenchor „Va pensiero sull’ali dorate“ ins Auge fiel. Daraufhin komponierte er die Oper, die ihm den Durchbruch verschaffen sollte. Die Oper erzählt eine alttestamentarische Geschichte als Auseinandersetzung um Freiheit, Identität, menschlichen Hochmut und Glauben.

Die Ouvertüre beginnt sehr feierlich mit einem Choral der Blechbläser, der von den Streichern immer wieder dramatisch und laut unterbrochen wird. Später wird er von der berühmten Melodie des Gefangenenchores abgelöst. Die Ouvertüre endet sehr schwungvoll und eröffnet so unser Konzert.

Guiseppe Verdi

Von: Unbekannt, Copyright: Gemeinfrei

Max Bruch

Von: Unbekannt, Copyright: Gemeinfrei

Konzert für Klarinette, Viola und Orchester op. 88

Max Bruch

Max Bruch wurde am 6. Januar 1838 in Köln als Sohn eines königlichen Polizeirats und stellvertretenden Polizeipräsidenten und einer Sopranistin geboren. Schon als Kind zeigte er großes Talent für Malerei und Musik, wobei die Malerei in den Hintergrund geriet. Seine erste Komposition schrieb er mit 9 Jahren zum Geburtstag seiner Mutter. Von seinen Eltern wurde sein Talent für die Musik gut gefördert, allerdings ist von seinen Jugendwerken nur wenig erhalten. In Bonn bekam er 1849 von einem Freund seines Vaters, Heinrich Carl Breidenstein, seinen ersten musiktheoretischen Unterricht und bereits im selben Jahr wurden einige seiner Kompositionen öffentlich aufgeführt.

1852 führte die Philharmonische Gesellschaft in Köln Bruchs erste Sinfonie auf und er gewann mit einem Streichquartett ein vierjähriges Stipendium der Frankfurter Mozart-Stiftung, wodurch er Kompositionsunterricht bei Ferdinand Hiller und Klavierunterricht bei Carl Reinecke und Ferdinand Breunung erhielt. Hiller ermöglichte die Veröffentlichung seines op. 1, der Oper „Scherz, List und Rache“. Nach dem Studium wurde Bruch 1865 Musikdirektor in Koblenz, wo er sein heute wohl bekanntestes Werk, das 1. Violinkonzert in g-Moll, schrieb. Ab da wechselte er immer wieder die Anstellung und den Wohnort. 1880 übernahm Bruch die Leitung der Philharmonic Society in Liverpool, 1883 reiste er in die USA. 1891 erhielt er eine Professur für Komposition an der Königlichen Akademie der Künste in Berlin und ab 1907 war er Vizepräsident der Akademie. Max Bruch starb am 2. Oktober 1920.

Zu seinen Schülern zählten unter Anderem Oscar Straus, Eduard Künneke und Ralph Vaughan Williams und er war mit bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit bekannt, darunter Johannes Brahms und Pablo de Sarasate. Zu Lebzeiten gehörten seine zahlreichen Kompositionen zum Bild der Romantik, aber sie sind fast vollständig vergessen. Nur sein 1. Violinkonzert in g-Moll und die „Schottische Fantasie“ erfreuen sich heute noch größerer Bekanntheit. Das mag daran liegen, dass Bruch gegen Ende seines Lebens ein wenig aus der Zeit fiel. Während sich die allgemeine Musikrichtung längst in neuen von Schönberg und Strawinsky inspirierten Kreisen bewegte, blieb Bruch bei seinem bewährten und sehr romantischen Stil.

Das wenig bekannte Konzert für Klarinette und Viola in e-Moll ist ein Paradebeispiel für diesen Stil. Es ist das einzige klassische Doppelkonzert für diese beiden Soloinstrumente, was erstaunt, da es eine äußerst schöne Kombination ist. Bruch schrieb es 1911 für seinen Sohn Max Felix Bruch, der Klarinette spielte und es zusammen mit Willy Hess aufführte.

Der 1. Satz beginnt langsam, aber stolz von der Bratsche, die Klarinette greift das Thema auf und zusammen leiten sie das Konzert ein. Dieses Prinzip wird während des Konzerts häufig benutzt, sodass die beiden Instrumente beinahe verschmelzen in ihrem Klang und beweisen, wie gut sie zusammenpassen. Es bestehen keinerlei Unstimmigkeiten zwischen ihnen.

Im 2. Satz wird es tänzerischer im ¾-Takt, jedoch herrschen immer noch ausgedehnte Duette der Soloinstrumente vor und die Harmonie der Instrumente wird noch einmal verstärkt durch die innigen Walzermelodien.

Mit stolzen Trompetenfanfaren nun in E-Dur wird am Anfang des 3. Satzes ein deutlicher Wechsel in der Stimmung angedeutet. Die Streicher greifen die Fanfare auf und Klarinette und Viola wechseln sich in schnellen Läufen ab, kehren aber zwischendurch auch zu ihren harmonischen Duetten zurück. Das Konzert endet schwungvoll mit Läufen der beiden Solisten und dem ganzen Orchester.

Sinfonie Nr. 10 e-moll

Dimitri Schostakowitsch

Schostakowitsch wurde am 25. September 1906 in St. Petersburg geboren und kam schon als Kind mit russischer und deutscher Musik in Berührung. Bereits im Alter von 13 Jahren begann er sein Studium am Petrograder Konservatorium in Klavier und Komposition. 1926 wurde Schostakowitschs Diplomarbeit, die 1. Sinfonie, bereits zum internationalen Erfolg und 1928 veröffentlichte er seine erste Oper („Die Nase“). 1934 gelang ihm mit seiner zweiten Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ ein weiterer großer Erfolg, der jedoch 1936 ein abruptes Ende fand, als Stalin die Oper kritisierte. Seitdem lebte Schostakowitsch in ständiger Angst, von Stalin noch einmal zensiert zu werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er abermals zusammen mit Komponisten wie Prokofjew und Chatschaturjan scharf kritisiert, was ihn dazu trieb, auf von Stalin vorgeschriebenen Auslandsreisen nach außen hin Regimetreue zu zeigen. Seine wahren Gedanken und Gefühle verschlüsselte der Komponist in seinen Werken, die häufig erst nach Stalins Tod 1953 aufgeführt werden konnten. Im selben Jahr komponierte er auch seine 10. Sinfonie. Schostakowitsch starb am 9. August 1975 in Moskau nach mehrjähriger Krankheit.

Neben unzähligen Bühnen-, Film- und Kammermusikwerken komponierte Schostakowitsch mehrere Orchestersuiten, Konzerte und 15 Sinfonien.

Selten war klassische Musik so stark mit Politik verbunden wie die Schostakowitschs. Immer wieder zensiert, war er vorsichtig in seinen Äußerungen und versteckte seine tatsächlichen Gedanken und Empfindungen in seiner Musik. 1979 erschien eine Biografie Schostakowitschs, geschrieben von Solomon Wolkow, in der der Komponist offen über seine Ansichten bezüglich der sowjetischen Politik spricht, allerdings ist die Authentizität der Biografie bis heute umstritten.

So gibt es auch viele verschiedene Auffassungen über Schostakowitschs 10. Sinfonie. Da sie in Stalins Todesjahr geschrieben wurde, wird sie häufig als Portrait seiner Diktatur gesehen. Sie kann aber auch als ein Abbild des inneren Zustands Schostakowitschs gedeutet werden, einschließlich der Angst unter Stalin und einer unerfüllten Liebe.

Der 1. Satz beginnt in einer düsteren Stimmung mit einem sechstönigen Motiv in den tiefen Streichern, das die ersten Minuten über das Stück dominiert und weiterentwickelt wird bis zu einem dramatischen Höhepunkt, nach welchem die Musik lange Zeit ziellos in dieser düsteren Stimmung verweilt und sich dann wieder im Anfangsmotiv steigert. Der 1. Satz endet, wie er begann, mit dem Motiv in den Celli und Bässen, dieses Mal begleitet von einer melancholischen Melodie der Piccoloflöte.

Im Kontrast zum langen, ruhigen, weit ausgesponnenem 1. Satz steht der sehr kurze 2. Satz, ein rasend schneller Ukrainischer Korsarentanz, genannt Gopak, der in wenigen Minuten gleich einem Wirbelsturm wild daher braust. Aufgewühlte Streicher und wilde Bläser vereinen sich zu einem hinreißend rhythmischen Scherzo, welches oft als „Tanz auf Stalins Grab“ interpretiert wird und dessen Leben darstellen soll.

Im 3. Satz wird die Melodie des 2. Satzes aufgegriffen und das D – Es – C – H-Motiv, seine Initialen (D. Sch.), das er immer wiederin seinen Werken verwendet hat, kommt sehr ausführlich in einem eigentümlichen Dreivierteltakt dazu. So irrt die Musik rast-und ratlos umher, bis sie plötzlich von einem Horn unterbrochen wird. E – A – E – D – A spielt es, in einer Mischung aus deutscher und italienischer Notation buchstabiert: E – La – Mi – Re – A, beziehungsweise Elmira, der Name einer Kompositionsstudentin, die er zu der Zeit liebte, die ihm jedoch nie seine Liebe erwiderte. So gesehen kann man diesen Satz als das Selbstportrait betrachten, das er in der umstrittenen Biografie erwähnt.

Der 4. Satz beginnt zunächst langsam und gehalten, die Holzbläser spielen weit ausholende suchende Melodien. Irgendwann wird es lebhafter, bekommt wieder etwas den Charakter des 2. Satzes, ohne jedoch erneut so verzweifelt ohnmächtig zu werden. Es geht fast fröhlich zu, was man als sarkastischen Humor sehen kann, mit dem Schostakowitsch häufig dem Geschehen der Zeit begegnete. Das Treiben endet im D – Es – C – H-Motiv und entlässt die Zuhörer ohne ein richtiges Fazit, aber mit eindrücklichen Bildern seines inneren und äußeren Zustands.

Dimitri Schostakowitsch

Von: Unbekannt, Copyright: Gemeinfrei

Solist*innen

Die Solist*innen für das Projekt 2025 werden hier bekannt gegeben.

Tillmann Höfs

Der Hornist Tillmann Höfs, geboren 1996 in Hamburg, ist Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs 2017, des Opus Klassik 2019 und bekam den Usedomer Musikpreis 2019 verliehen.

Als Solist konzertiert er mit zahlreichen Orchester im In- und Ausland wie der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, den Augsburger Philharmonikern, der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern und wird von namhaften Festivals, wie dem Schleswig-Holstein Musikfestival oder dem Moritzburg Festival eingeladen, um in verschiedensten Kammermusikbesetzungen aufzutreten.

Er studierte er an der UdK Berlin bei Prof. Christian-Friedrich Dallmann, sowie Prof. Szabolcs Zempléni und war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes.

Seit Juni 2022 ist er Solohornist im Orchester der Komischen Oper Berlin und spielt darüber hinaus als Gast auf selbiger Position in renommierten Orchestern, wie dem Münchner Rundfunkorchester, dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg oder den Münchner Philharmoniker. Neben dem Orchesterspiel unterrichtet Tillmann Höfs seit Oktober 2023 als Lehrbeauftragter an der Universität der Künste Berlin.

http://www.tillmannhoefs.com

Benedikt Volz

Benedikt Volz wurde 1998 in Wien geboren. Seinen ersten Hornunterricht erhielt er im Alter von sechs Jahren. Von 2007 – 2013 nahm er am österreichischen Jugendmusikwettbewerb „Prima La Musica“ teil und wurde mehrfach als erster Bundespreisträger ausgezeichnet.

Erfahrungen konnte Benedikt bei den Festspielen Retz, Weinviertler Festspielen und Seefestspielen Mörbisch sammeln.

Seine Ausbildung erhielt er bis 2017 am Musikgymnasium Wien, parallel studierte er im Vorbereitungslehrgang bei Thomas Jöbstl an der Musikuniversität Wien.

Auf Projekte mit dem Jugendsinfonieorchesters Wien und Niederösterreich, sowie diverse Meisterkurse in Österreich und Deutschland bei Prof. Hinterholzer, Prof. Jöbstl und Prof. Höltzl folgten Tourneen mit der Jungen Waldorf Philharmonie, dem Divertimento Viennese, dem Ensemble Neue Streicher, dem Schönbrunn Schloss Orchester, dem Klangkollektiv Wien u.ä. in Europa, Skandinavien und China.

Zwischen 2016 und 2022 war er wiederholt Mitglied der Angelika Prokopp Sommerakademie der Wiener Philharmoniker in Salzburg.

Seit 2018 studiert Benedikt Konzertfach Horn an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei Thomas Jöbstl.

Darüber hinaus konnte er Substitutenerfahrung im Bühnenorchester und Orchester der Volks- und Staatsoper Wien sowie dem Stadttheater Baden sammeln.

Emily Ohlendorf

Emily Ohlendorf, geboren 1996, erhielt bereits in früher Kindheit Instrumentalunterricht und begann im Alter von 10 Jahren Horn zu spielen. Musikalische Erfahrungen sammelte sie unter anderem in der Jungen Waldorf Philharmonie, dem Landesjugendorchester Baden-Württemberg und zahlreichen Kammermusikensembles. Sie ist mehrfache erste und zweite Bundespreisträgerin bei Jugend musiziert und war Jungstudentin bei Prof. Christian Lampert an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Weitere Impulse erhielt sie unter anderem von Prof. Ozan Çakar, Sebastian Posch und Prof. Carsten Duffin. Ein Medizinstudium und eine experimentelle Doktorarbeit an der Charité Berlin, gefördert durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes und das Berlin Institute of Health, hinderten sie nicht daran, weiter intensiv Musik zu machen. Sie ist Mitglied mehrerer semiprofessioneller Orchester wie dem Jungen Ensemble Berlin, der Jungen Sinfonie Berlin und dem Jungen Philharmonischen Orchester Niedersachsen, bei dem sie auch als zweite Vorstandsvorsitzende tätig ist. Weiterhin widmet sie sich der Kammermusik und erhält regelmäßig Unterricht bei Berliner Hornist:innen.

Berat Efe Sivritepe

Der 1998 in Konya geborene Hornist Berat Efe Sivritepe begann seinen musikalischen Werdegang 2013 an der Fakultät für Musik und Darstellende Kunst der Bilkent Universität Ankara (Türkei) bei der Hornistin Güloya Altay. Seine umfassende musikalische Ausbildung führte ihn 2016 an die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, um bei Frau Prof.Marie-Luise Neunecker sein Hornstudium aufzunehmen.

Berat Efe Sivritepe konzertiert regelmäßig mit zahlreichen Spitzenorchestern wie der Bayerischen Staatsoper München, dem Deutschen Symphonie Orchester Berlin (DSO), dem WDR Symphonie Orchester und dem Symphonie Orchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO). Musikalische Zusammenarbeit und Inspiration durfte der Hornist unter anderem mit Sir Simon Rattle, Mariss Jansons, Christian Thielemann und Gustavo Dudamel sammeln. Im Jahr 2021/22 spielte Sivritepe beim Deutschen Symphonie Orchester Berlin als stellvertretender Solohornist (Zeitvertrag). Seit August 2023 ist Efe Sivritepe fest angestellt als 3.Hornist an der Deutschen Oper Berlin.

Konzerte

Unser Abschlusskonzert wird wie immer in Stuttgart in der Liederhalle stattfinden. Informationen zu den anderen Konzerten folgen hier.

Bern

Steinerschule Bern Ittingen Langnau

Dienstag

09. September 2025

19 Uhr

Düsseldorf

Rudolf Steiner Schule

Donnerstag

11. September 2025

19 Uhr

Stuttgart

Beethoven-Saal der Liederhalle

Samstag

13. September 2025

19 Uhr

Tagungsablauf

Das Proben und Einstudieren der Werke steht natürlich im Zentrum der Tagung. Dazu wird täglich zwischen 6 und 7 Stunden geprobt, sowohl in Registerproben mit professionellen Dozent*innen, als auch in Tuttiproben.

Neben dem Musizieren bietet das hoch motivierte OrgaTeam immer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm an. Beim Casino-Abend fordert ihr Euer Spielglück heraus oder schwingt gemeinsam das Tanzbein – im schicken Outfit auf klassische Weise oder im hässlichen Kostüm auf der legendären Bad-Taste-Party. Natürlich gibt es auch ausreichend Pausen für Erholung, Kammermusik oder sportliche Aktivitäten. Die Junge Waldorf Philharmonie lebt nicht allein von der Musik, sondern auch von dem besonderen und mitreißenden Gemeinschaftsgefühl, das jedes Jahr aufs Neue auf der Tagung entsteht. Denn neben der Freude am Musizieren steht auch die Freude an der Gemeinschaft klar im Vordergrund. Somit ist eine Tagung der Jungen Waldorf Philharmonie immer wieder ein großartiges Erlebnis.

Tagungsdauer

- 30. 08. - 13. 09. 2025

- Anreise am 30. 08. zwischen 16:00 und 17:30

- Abreise am 13. 09. nach dem Abschlusskonzert in der Liederhalle

Schau dir an wer dieses Jahr im OrgaTeam mit dabei ist:

Unterbringung

Die Probenphase findet auch dieses Jahr in den Räumlichkeiten der Freien Waldorfschule Gutenhalde statt, die uns freundlicherweise ihr wunderschönes Schulgelände zur Verfügung stellt. Für den Zeitraum der Proben verwandelt sich so der große Saal zum Probenraum oder abends auch gerne mal in eine Tanzfläche oder ein Casino. Einige Klassenzimmer werden zu gemütlichen Schlafräumen mit Matratzenlager, die anderen werden zu Probenräumen für Stimmproben oder Einzelproben.

Die Schule ist zwar kein 5-Sterne-Hotel, aber ordentliche Sanitäranlagen (Duschen, Bäder, Toiletten) sind vorhanden.

Tournee

Die gemeinsame Tournee ist jedes Jahr ein Höhepunkt des Projekts. Mit zwei voll beladenen Bussen, 100 Instrumenten hinten drin und einzigartigen Melodien im Gepäck machen wir uns auf den Weg, um die erarbeiteten Stücke der Welt zu präsentieren.

Das letzte Konzert geben wir zum Abschluss im Beethovensaal der Liederhalle in Stuttgart

Besetzung

- 16 1. Geigen

- 16 2. Geigen

- 12 Bratschen

- 11 Celli

- 7 Kontrabässe

- 4 Fagotte

- 4 Querflöten

- 1 Piccolo

- 4 Oboen

- 4 Klarinetten

- 6 Hörner

- 4 Trompeten

- 3 Posaunen

- 1 Tuba

- 4 Schlagwerker

Du willst dabei sein?

Du willst die Anmeldung nicht verpassen, abonniere jetzt unseren Newsletter

Im Falle einer Überbesetzung haben wir drei Kriterien nach denen unser Dirigent die Besetzung für das kommende Projekt festlegt.

Bereits teilgenommen oder nur angemeldet gewährleistet keinen festen Platz im Orchester.

Erst nachdem die Besetzung festgelegt ist, erhalten alle Teilnehmenden eine verbindliche Teilnahmebestätigung. Zu- und absagen werden bis zum 1. Juni verschickt.

- 16 1. Geige

- 15 2. Geige

- 12 Bratschen

- 11 Cello

- 7 Kontrabässe

- 4 Fagotte

- 4 Querflöten, 1 Piccolo

- 4 Oboen

- 4 Klarinetten

- 6 Hörner

- 4 Trompeten

- 3 Posaunen

- 1 Tuba

- 2 Pauken & Schlagwerker

- 3 Schlagzeug

Du willst dabei sein?

Tagungsregeln

Sowohl während der Probentagung als auch auf der Tour…

- …ist die Teilnahme an den Proben obligatorisch, Freizeitangebot und Rahmenprogramm sind freiwillig.

- …gilt die Hausordnung des jeweiligen Aufenthaltsortes.

- …ist der Konsum von Alkohol und Drogen ausdrücklich verboten.

- …besteht ein beschränkter Versicherungsschutz über die Mitgliedschaft der Jungen Waldorf-Philharmonie bei der Jeunesses Musicales. Wir empfehlen trotzdem eine persönliche Haftpflichtversicherung sowie die Versicherung der Instrumente.

- …solltet ihr krankenversichert sein, auch im Ausland.

- …ist den Anweisungen und Vorgaben des OrgaTeams Folge zu leisten.

- …ist das Rauchen nur in gekennzeichneten Bereichen gestattet. Für Minderjährige herrscht absolutes Rauchverbot!

- …solltet ihr auch nachts in der Unterkunft bleiben auch wenn ihr bereits volljährig seid.

- …sind miese Laune, Stress und Konflikte fehl am Platz.

Im Falle der Nichteinhaltung dieser Regeln kann der/die Teilnehmer*in sofort von der Organisationsleitung auf eigene Kosten und ohne Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr nach Hause geschickt werden. Zusätzlich können Kosten für einen evtl. Ersatz entstehen.

Bist du bereit?

Abonniere jetzt unser Instagram-Profil, um nichts mehr zu verpassen!